当社は、「お客様への価値」を追求し続けることで、事業のさらなる成長と企業価値の向上を図ることを目指しています。そのためには、ステークホルダーとの信頼関係をもとに、自律的にコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要と考えており、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を次のように定めています。

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの考え方

- 1適正・適切な情報開示

- 2経営の監督機能の強化

- 3安定した企業運営の確保

- 4意思決定の迅速化

- 5人間尊重

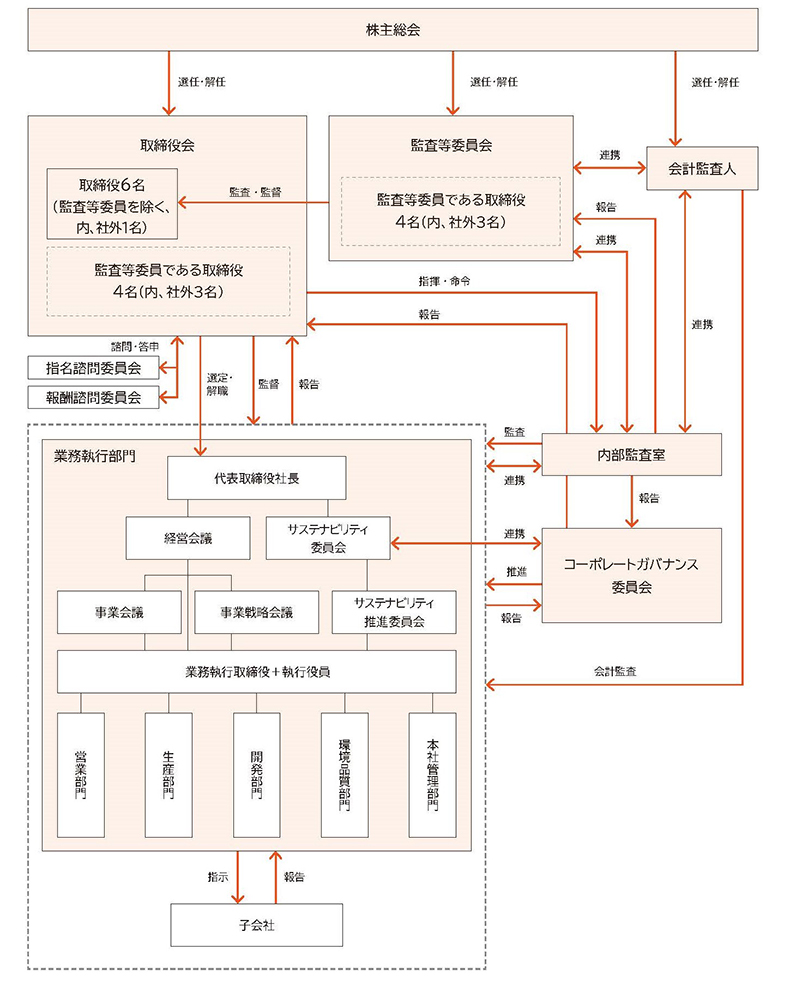

コーポレート・ガバナンス体制

機関設計

当社は、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、執行役員制度を導入しています。現状のコーポレート・ガバナンス体制の主な機関として、法定の取締役会および監査等委員会のほかに、指名・報酬の各諮問委員会、経営会議、コーポレートガバナンス委員会等を設け、コーポレート・ガバナンスの充実を図っています。

| 主な項目 | 内容 |

|---|---|

| 組織形態 | 監査等委員会設置会社 |

| 取締役(監査等委員である取締役を除く)の人数/任期 | 6名/1年 |

| 監査等委員である取締役の人数/任期 | 4名/2年 |

| 社外取締役の人数 | 4名 |

| 任意の委員会 | 指名諮問委員会、 報酬諮問委員会 |

| 独立役員に指定されている社外取締役の人数 | 4名 |

| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |

| 2015年 | 内部統制システムの整備に関する基本方針決定 |

|---|---|

| 2016年 | 監査等委員会設置会社に移行 |

| 2018年 | コーポレート・ガバナンスに関する基本方針制定 |

| 2020年 | 取締役会規程の改定(「論議事項」の新設) 指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置 |

| 2021年 | 取締役の報酬に関する基本方針決議 |

| 2023年 | 買収防衛策の廃止 女性社外取締役の選任 役員向けに譲渡制限付株式報酬制度の導入 |

コーポレート・ガバナンス体制図(2025年6月24日現在)

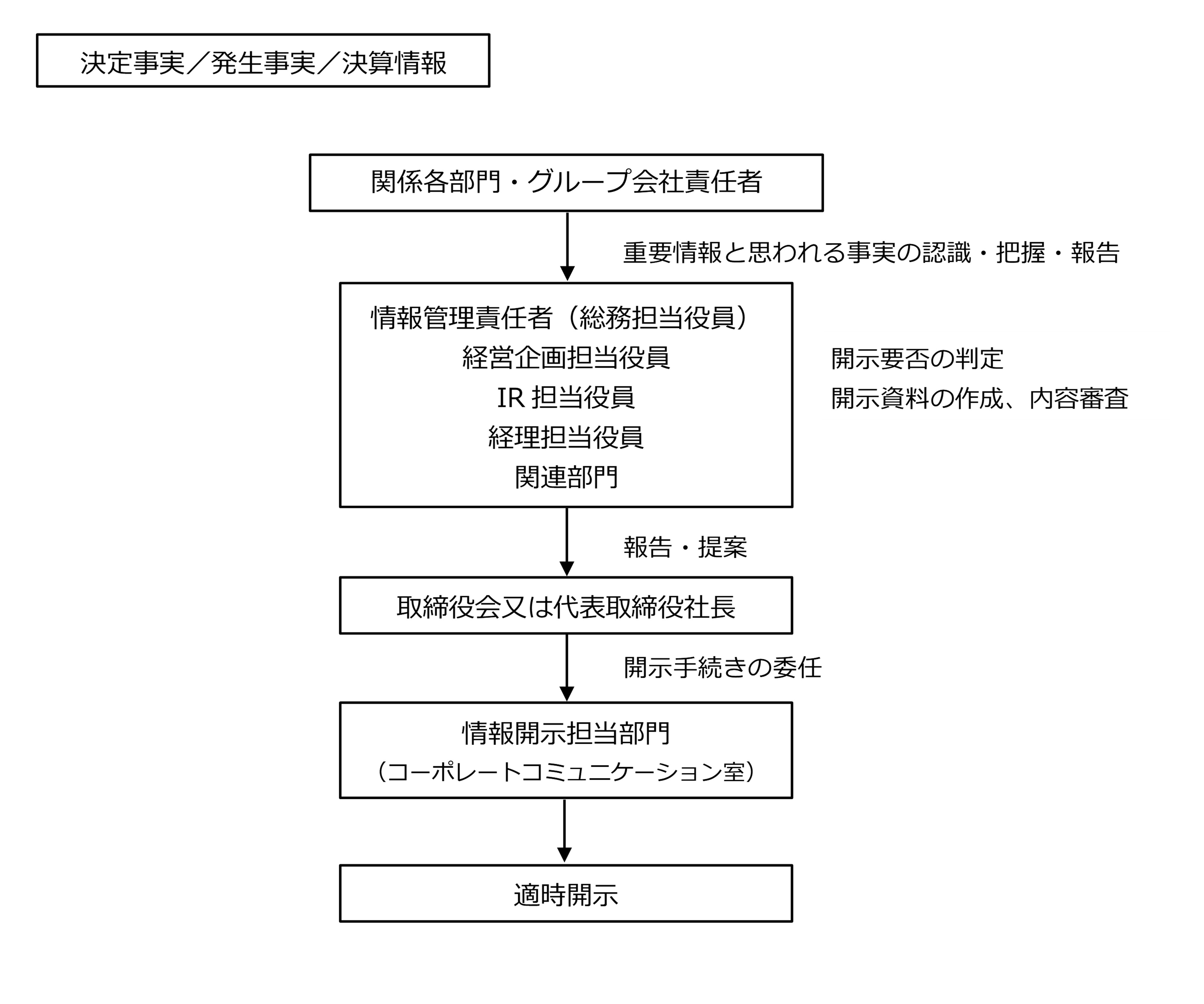

適時開示に係る社内体制の概要

取締役会

当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち独立社外取締役1名)と監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役3名)で構成しており、議長は代表取締役社長が務めています。

取締役会は、毎月1回開催するほか、必要に応じて開催し、2024年度は17回開催しました。

取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、法令や定款で定められた事項のほか、経営方針、事業計画、投資計画、子会社の設立・出資など、 当社取締役会規程に定めた経営に関わる重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行う機関と位置付けています。

2024年度は、各事業領域の取り組み状況を確認、監督するとともに、取締役会実効性評価から課題としたサステナビリティ向上への取組み、事業リスクへの対応、事業ポートフォリオの考え方などについて論議、審議等を行いました。

取締役会の出席状況(2024年度)

氏名 |

出席状況 |

|

| 取締役 | 小川 辰志 | 17/17回 |

| 角 芳尋 | 17/17回 | |

| 山本 将仁 | 17/17回 | |

| 石井 英之 | 17/17回 | |

| 加藤 浩二 | 17/17回 | |

| 社外取締役 | 倉澤 佳子 | 17/17回 |

| 取締役(常勤監査等委員) | 中村 智彦 | 17/17回 |

| 社外取締役(監査等委員) | 平田 稔 | 4/4回 |

| 神田 安積 | 17/17回 | |

| 木内 昭二 | 16/17回 | |

| 矢島 茉莉 | 13/13回 |

監査等委員会

当社の監査等委員会は、取締役である常勤の監査等委員1名、独立社外取締役である非常勤の監査等委員3名で構成しています。 常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を図るためです。 なお、監査等委員会の長は、常勤の監査等委員が務めています。

監査等委員会は、毎月1回開催するほか、必要に応じて開催し、2024年度は17回開催しました。

監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けた法定の独立機関として、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成や会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任又は辞任並びに報酬についての監査等委員会の意見の決定など法令及び当社監査等委員会規程に定めた職務を遂行しています。

監査等委員会の出席状況(2024年度)

氏名 |

出席状況 |

|

| 取締役(常勤監査等委員) | 中村 智彦 | 17/17回 |

| 社外取締役(監査等委員) | 平田 稔 | 4/4回 |

| 神田 安積 | 17/17回 | |

| 木内 昭二 | 16/17回 | |

| 矢島 茉莉 | 13/13回 |

指名諮問委員会

当社は、取締役の指名について、透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員の過半数とする指名諮問委員会を設置し、2024年度は5回開催しています。 なお、取締役会は、取締役候補者を決議するにあたり、委員会の答申を尊重します。

指名諮問委員会は取締役の選任プロセス全般の妥当性及び適切性について審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。 委員は取締役会の決議により取締役から選任し、委員の過半数を独立社外取締役とします。 なお、委員長は委員会で選定します。委員は小川辰志、木内昭二及び矢島茉莉を選任し、委員長は木内昭二を選定しています。

2024年度は、取締役会の構成及び取締役の選任等について審議を行い、取締役会に答申しました。

指名諮問委員会の出席状況(2024年度)

氏名 |

出席状況 |

|

| 取締役 | 小川 辰志 | 5/5回 |

| 社外取締役 | 倉澤 佳子 | 4/4回 |

| 社外取締役(監査等委員) | 平田 稔 | 1/1回 |

| 木内 昭二 | 5/5回 |

報酬諮問委員会

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等について、透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員の過半数とする報酬諮問委員会を設置し、2024年度は3回開催しています。 なお、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等を決議するにあたり、委員会の答申を尊重します。

報酬諮問委員会は報酬決定プロセス全般それぞれの妥当性及び適切性について審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。 委員は取締役会の決議により取締役から選任し、委員の過半数を独立社外取締役とします。 なお、委員長は委員会で選定します。委員は小川辰志、神田安積及び倉澤佳子を選任し、委員長は神田安積を選定しています。

2024年度は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬、取締役の個人別役員賞与の額等について審議を行い、取締役会に答申しました。

報酬諮問委員会の出席状況(2024年度)

氏名 |

出席状況 |

|

| 取締役 | 小川 辰志 | 3/3回 |

| 社外取締役 | 倉澤 佳子 | 2/2回 |

| 社外取締役(監査等委員) | 神田 安積 | 3/3回 |

| 木内 昭二 | 0/1回 |

経営会議

当社は、業務執行機関として代表取締役社長が主催する経営会議を毎月1回開催し、取締役会付議事項の事前検討や代表取締役社長の意思決定の支援を行っています。

経営会議は、取締役5名(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び代表取締役社長が指名する関係者で構成し、事業環境の変化に機動的、かつ、現場情報に基づき判断できるよう、意思決定の質の向上を図っています。

また、経営会議の下部機関として、四半期ごとの計画と成果を確認する「事業会議」、全社として横断的な取り組みを進める「事業戦略会議」を設けています。両会議とも代表取締役社長が主催し、事業会議の論議内容については、開催日翌月の取締役会に報告しております。

2024年度は、中期経営計画の進捗管理や修正計画の策定、鉄筋結束機事業等の事業戦略について確認、論議するとともに、サステナビリティに関する課題への対応等の経営基盤強化戦略について検討、論議等を行いました。

コーポレートガバナンス委員会

当社は、会社の企業倫理、法令遵守、リスク管理等を推進する機関として、代表取締役社長が主催するコーポレートガバナンス委員会を四半期に1回開催しています。

コーポレートガバナンス委員会は、取締役、執行役員、部門代表者をもって構成し、監査等委員4名も出席しています。

コーポレートガバナンス委員会は、内部監査報告をはじめ他社事例研究・部門別リスク管理状況・規程見直し・情報セキュリティ監査を主なテーマとし、リスク管理について全社的な改善・進捗を図っています。

2024年度は、上記のほか、子会社リスクアセスメントや従業員向けセルフチェックの企画・結果報告などを行いました。

サステナビリティ委員会

当社は、サステナビリティに関する活動を推進するため、取締役会の監督のもと、サステナビリティ戦略決定機関としてサステナビリティ委員会(委員長:代表取締役社長)を、サステナビリティ委員会の下部組織としてサステナビリティに関する諸活動を推進するサステナビリティ推進委員会(委員長:サステナビリティ担当取締役)を設置しています。

2024年度のサステナビリティ推進委員会(以下、「推進委員会」といいます。)は、5回開催し、エンゲージメントサーベイの結果考察、価値創造プロセスの見直しのほか、人権デューデリジェンスを推進するにあたっての優先対応リスクの特定などについて、社外取締役の知見も活用しながら論議を行いました。また、サステナビリティに関する活動の重要性に鑑みて、推進委員会の論議内容を開催日翌月の取締役会で報告しています。なお、2024年度におけるサステナビリティ委員会の開催は1回で、推進委員会の活動の振り返り及び今後の取り組みについて論議を行いました。この論議も踏まえ、中期経営計画及び事業計画に反映させ、サステナビリティに関する活動と事業戦略を統合して持続的な企業価値向上に努めています。

機関の名称及び構成員

氏名 |

役職名 |

主な設置機関 | ||||||

| 取締役会 | 監査等 委員会 |

指名諮問 委員会 |

報酬諮問 委員会 |

経営会議 | コーポレート ガバナンス 委員会 |

サステナビリティ委員会 | ||

| 小川 辰志 | 代表取締役社長 | 議長 | - | ○ | ○ | 主催 | 主催 | 委員長 |

| 角 芳尋 | 専務取締役上席執行役員 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |

| 山本 将仁 | 専務取締役上席執行役員 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |

| 石井 英之 | 常務取締役上席執行役員 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |

| 加藤 浩二 | 常務取締役上席執行役員 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |

| 倉澤 佳子 | 社外取締役 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ |

| 中村 智彦 | 取締役常勤監査等委員 | ○ | 委員長 | - | - | - | ○ | - |

| 神田 安積 | 社外取締役(監査等委員) | ○ | ○ | - | 委員長 | - | ○ | - |

| 木内 昭二 | 社外取締役(監査等委員) | ○ | ○ | 委員長 | - | - | ○ | - |

| 矢島 茉莉 | 社外取締役(監査等委員) | ○ | ○ | 〇 | - | - | ○ | - |

| 岩本 尚士 | 上席執行役員 | - | - | - | - | ○ | ○ | - |

| 真鍋 克則 | 上席執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |

| 安江 大輔 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | - |

| 吉田 信太郎 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | - |

| 北谷 明雄 | 執行役員 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |

| 五十嵐 均 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |

| 樫原 英男 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | - |

| 竹崎 実嗣 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | - |

| 久富 慎 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | - |

| 須田 庸夫 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |

| 設楽 重之 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | - |

| 仙田 雅之 | 執行役員 | - | - | - | - | - | ○ | - |

社外取締役の選任理由および活動状況

| 氏名 | 選任理由 | 活動状況 |

| 倉澤 佳子 | 前職及び現職において、サステナビリティ関連の業務に携わっており、サステナビリティに関する専門的な知見を持っているだけでなく、製造業における海外の勤務経験もあることから、当社の社外取締役として適任であると判断しています。 | 取締役会出席状況 17回/17回 |

| 神田 安積 | 弁護士として専門的な知見を有しているだけでなく、社外監査役、社外取締役(監査等委員)として会社経営に関与された経験があることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しています。 | 取締役会出席状況 17回/17回 |

| 木内 昭二 | 弁護士として専門的な見識を有しているだけでなく、家事調停委員、行政不服審査会委員などを歴任していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しています。 | 取締役会出席状況 16回/17回 |

| 矢島 茉莉 | 公認会計士として専門的な知見を有しているだけでなく、他社における監査役としての経験や保険会社における内部監査部門長としての経験を通じて、コーポレートガバナンスに関する深い見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しています。 | 取締役会出席状況 13回/13回 |

独立役員の人数 4名

当社は、社外役員の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。また、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

社外取締役の独立性に関する基準

当社は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外取締役及び社外取締役候補者が当社から独立性を有している者と判断する。

- 1現在又は就任前10年間において、当社又は当社の子会社(以下「マックスグループ」という。)の業務執行取締役※1又は使用人となったことがないこと。また、その就任前10年内のいずれかの時においてマックスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において、マックスグループの業務執行取締役又は使用人となったことがないこと。

- 2現在又は就任前10年間において、当社大株主※2若しくは大株主の親会社等若しくは子会社等、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。

- 3現在又は就任前10年間において、マックスグループが大株主となっている者の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。

- 4現在又は就任前3事業年度において、マックスグループの主要な取引先※3又はその親会社等若しくは重要な子会社※4、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。

- 5マックスグループから就任前3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けた団体(法人、組合等)に所属した者でないこと。

- 6マックスグループから取締役、執行役、監査役若しくは会計参与を受け入れている会社又はその親会社等若しくは子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は重要な使用人※5でないこと。

- 7現在又は就任前3年間において、マックスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社等若しくは重要な子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。

- 8現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である公認会計士となったことがないこと。また、弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、マックスグループから取締役・監査役報酬以外に、就任前3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬等を受領する者となったことがないこと。

- 9現在又は就任前3年間において、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の団体(法人、組合等)であって、マックスグループを主要な取引先とする団体に所属する者となったことがないこと。

- 10現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である監査法人に所属する者となったことがないこと。

- 11第1号から第10号までに該当する者の近親者※6でないこと。ただし、第10号に該当する者の場合は、その者が、マックスグループの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー又はマックスグループの会計監査人である監査法人の従業員であって、マックスグループの監査業務を実際に担当(補助的な関与は除く。)したことがあるものである場合に限る。

- ※1「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。

- ※2「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を保有している者をいう。

- ※3「主要な取引先」とは、マックスグループとの取引において、支払額又は受領額が、マックスグループ又は取引先の連結売上高等の相当部分を占めている企業等をいう。

- ※4「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告、又はその他の公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。

- ※5「重要な使用人」とは、部長以上の使用人をいう。

- ※6「近親者」とは、配偶者、二親等以内の親族又は同居の親族をいう。

取締役会の構成

当社は、取締役会の実効性確保に向けて、取締役会全体の知識・経験・能力のバランスにも配意しながら、当社グループの経営の執行と監督に十分な役割を果たすことができるか等を勘案し、年齢・性別等にかかわらず能力に応じて取締役に登用する方針としています。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名の構成は、知識・経験・能力面で多様性を有しているだけでなく、海外にある当社子会社および取引先を定期的に訪問し、実情の把握と国際感覚の涵養に努めています。

監査等委員である取締役4名は、監査等に関する適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有しており、うち2名は弁護士として法務に関する十分な知見を、うち1名は公認会計士として財務・会計に関する十分な知見をそれぞれ有しています。

今後は、取締役会の適正規模についても配意しながら、ジェンダーや国際性の面からも多様性との両立を図っていきます。

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析及び評価(以下、「実効性評価」という。)を実施しております。実効性評価の方法は、2018年から外部機関を活用した匿名方式のアンケートに基づく自己評価とし、評価項目は、取締役会の構成や運営方法、取締役に対する支援体制等としました。

2025年4月に行った実効性評価は、実効性があるとの評価結果でした。前年度、継続的な課題として取り組んだサステナビリティへの取り組み等に関する論議については、マテリアリティの評価や、気候変動に関する取り組みを中心に論議を重ねてきたことにより、評価結果は改善しました。2025年度はグループ全体の潜在的リスクと対処方法などに重点的に取り組んでいきます。

役員報酬

当社の役員報酬等は、月額報酬(固定報酬)、業績連動報酬(役員賞与)及び譲渡制限付株式報酬の3つの要素から成り立っております。 なお、株式報酬については、付与した株式につき、対象取締役が当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した時まで譲渡等による処分を制限すること等、当社所定の譲渡制限契約を締結することとしています。 また、各報酬の割合は、役員賞与が当社の業績により変動することがあるものの、概ね固定報酬が50%、役員賞与が35%、株式報酬が15%となるよう設計をしています。

監査等委員である取締役の報酬

定時株主総会で決議された報酬限度額内において、役員としての役割・責任に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定します。役員報酬は月額報酬のみ支給しています。

個人別の報酬等に係る決定方法

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、取締役会の諮問機関である独立社外取締役を過半数とする報酬諮問委員会での審議、取締役会への答申を経て、役員の職位ごとの月額報酬、株主総会に上程する役員賞与議案、役員賞与の個人別の額及び譲渡制限付株式報酬の個人別の付与株式数等を取締役会で決議します。 なお、取締役会の決議は、報酬諮問委員会の答申を尊重して行います。

役員報酬の構成

月額報酬 (固定報酬) |

業績連動報酬 (役員賞与) |

譲渡制限付株式報酬 (非金銭報酬) |

|

| 支給対象 | 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)・社外取締役・監査等委員である取締役 | 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) | 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) |

| 付与方式 | 金銭 |

金銭 |

株式 |

| 評価指標 | - |

連結営業利益額をもとに算出した「成果配分利益」の28%を役員(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)及び従業員賞与の総原資とし、社内規程に基づく計算により、月額報酬に連動した各人の業績連動報酬(役員賞与)を算出しています。 | 基準報酬額に、役員としての役割・責任に基づき役員の職位ごとに設けた係数を乗じることにより、各対象取締役に付与する報酬債権の金額を算出し、算出した金額に相当する株数を決定したうえで取締役会決議に基づき、付与することとしています。 |

| 付与方法 | 毎月金銭で支給 |

株主総会終了後、金銭で支給 |

対象期間に拠出した金額に応じた株式 |

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) |

報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) |

||

| 月額報酬 (固定報酬) |

業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||

| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (うち社外取締役) |

244 (8) |

112 (8) |

104 (-) |

27 (-) |

6 (1) |

| 取締役(監査等委員である取締役) (うち社外取締役) |

45 (25) |

45 (25) |

- | - | 5 (4) |

| 合計 (うち社外取締役) |

289 (33) |

157 (33) |

104 | 27 | 11 (5) |

- ※1上表には、2024年6月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役)1名を含んでおります。

- ※2取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含んでおりません。

- ※3業績連動報酬等は、第94回定時株主総会において決議された役員賞与です。

- ※4業績指標となる2024年度における成果配分利益の実績は19,824百万円です。

内部統制の強化に向けた対応

当社では、内部統制の強化のため、内部監査室、デジタルイノベーション統括部、環境・品質保証部等の監査関連組織による「内部監査サミット」を年2回開催し、各部署による内部監査やリスク対応の状況を共有しています。 また、全社員を対象とする「セルフチェック」を実施し、自身の活動の振り返りを行ってもらうと同時に、グループ内のリスクの抽出と適切な対応につなげています。

内部監査の状況

当社は、4名で構成される内部監査室を設置し、全社リスクに対応した監査ならびに業務の有効性および効率性に資する監査を中心に実施しています。内部監査の対象は当社および国内外の子会社としており、代表取締役社長承認・取締役会報告を経た内部監査基本計画に基づき、2年に1回もしくは3年に1回を目途に各拠点・部門を対象に内部監査を行っております。内部監査の結果等は、四半期に1回の全役員出席のコーポレートガバナンス委員会で報告するとともに、取締役会にも報告を行っております。

内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査室と常勤監査等委員は定期的に意見交換を行い、情報連携を図っております。加えて、内部監査室は監査等委員会において必要に応じて各種報告及び意見交換を行っております。また四半期に1度、内部監査室・監査等委員会・会計監査人の3者が意見交換を行う場(三様監査ミーティング)を設け、監査結果の報告等を行い情報連携を図っております。二次統制部門へはコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等を通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。

政策保有株式

当社は、取引の維持・強化のため政策保有株式を保有しております。保有にあたっては、中長期的な企業価値向上に向け、当社にとって有益かどうかの視点で判断しております。これらの政策保有株式の保有の妥当性に関しましては、保有目的・便益・リスク等の評価をもとに毎年取締役会で議論し、見直しや縮減を図っております。2025年3月期においては、政策保有株式1銘柄の縮減を行っております。

政策保有株式に係る議決権の行使基準につきましては、極端に業績が悪化し評価額及びリターンの悪化が見られる銘柄や、当社の利益が害される可能性のある議案については、まず対話から始め、慎重に賛否の判断をいたします。

銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数(銘柄) |

貸借対照表計上額の合計額(百万円) |

|

| 非上場株式 | 25 |

276 |

| 非上場株式以外の株式 | 9 |

6,164 |

株主との対話

当社は、株主との建設的な対話を統括するために、IR担当役員の下にIR担当部署を設置し、経営企画・総務・経理部門等との連携により、経営・財務状況等を公平かつタイムリーに開示しています。 本決算および第2四半期は、代表取締役社長およびIR担当役員が出席して決算説明会を、第1・3四半期は、IR担当役員が出席して電話会議形式の決算説明会を開催しています。 また、株主・投資家等から対話の要望があるときは積極的に対応しています。

株主・投資家等の意見や要望は、IR担当部署がその内容を判断し、必要に応じて経営幹部に報告しています。 対話に際しては、当社ディスクロージャー・ポリシーを踏まえ、インサイダー情報の管理を社内規程に則り十分留意しながら実施し、決算情報については発表前の一定期間をサイレント期間として株主・投資家等との対話を制限しています。

株主との対話の実施状況は下記をご覧ください。

株主・投資家との対話の実施状況